2013年7月15日 さかもと手帳 Vol.40 《選手宣誓》

2013年07月15日

宣誓

野球を愛する私たちは、あこがれの甲子園球場から、全国の仲間にメッセージを送ります。

ファイト・フェアプレイ・フレンドシップの頭文字「F」のマークをあしらった高校野球連盟の旗のもと、私たち選手一同は、苦しい時はチームメイトで励ましあい、辛い時はスタンドで応援してくれている友人を思い出し、さらに全国の高校へと友情の輪を広げるため、ここ甲子園の舞台で一投一打に青春の感激をかみしめながら、さわやかにプレイすることを誓います。

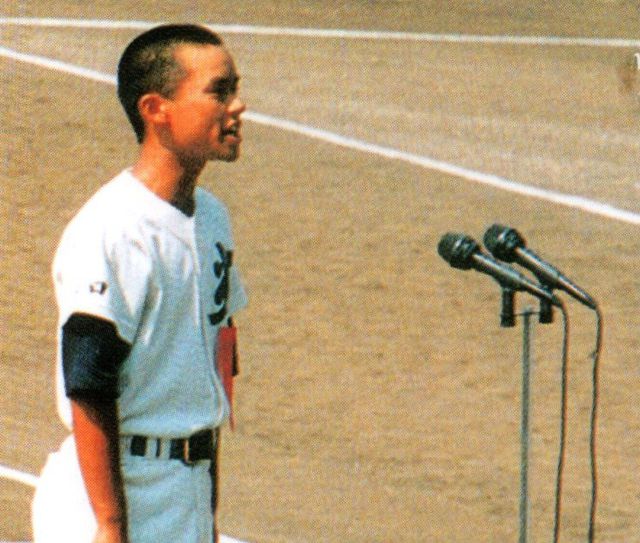

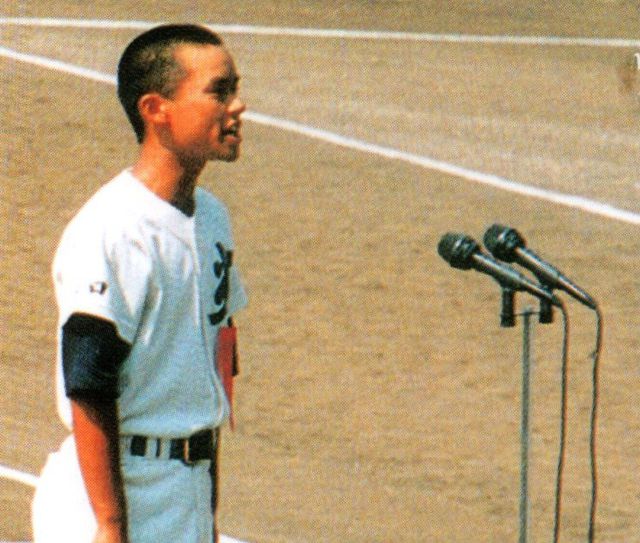

選手代表 山口県立光高等学校 野球部主将 杉村 衡作

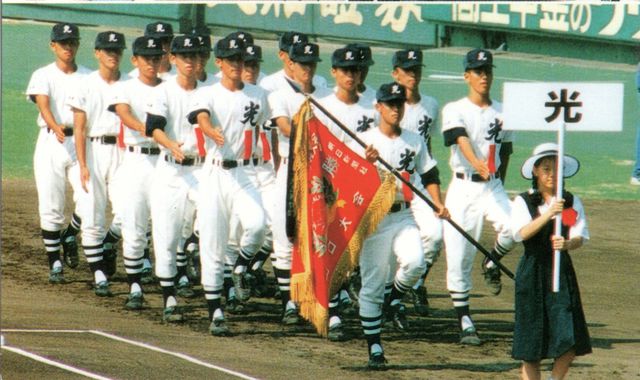

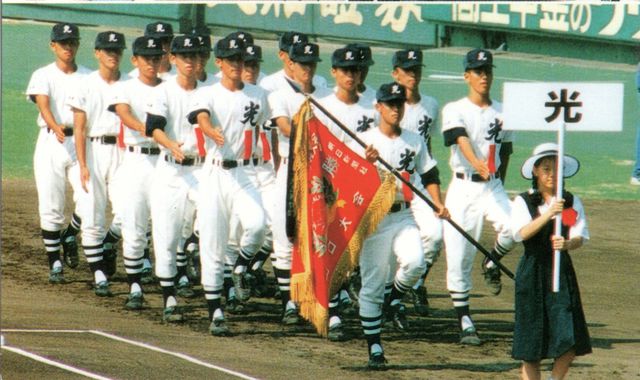

これは1994年(平成6年)に、光高校が前年に引き続き甲子園に出場した時の選手宣誓文です。開会式の前々日に行われる組み合わせ抽選会席上で、選手宣誓者を決める抽選も行われるのですが、なんと光高主将、杉村君がそれを引き当てたのです。

私は杉村君に、従来からよくある定型的な宣誓は避けようではないかということと、友情をテーマにしたらどうかとしかアドバイスはしませんでした。それでも私は頭脳明晰な彼に絶大な信頼を寄せていましたから、きっと素晴らしい宣誓文を作ってくれるに違いないと確信していました。しかし、一番の問題は時間がないことです。翌日に行われる開会式リハーサル時には発表しなければならないので、今晩中に文を考え、暗誦までしなければなりません。夕食後、杉村君は疲れた体に鞭打ち、すぐに宣誓文作成に取り掛かり、何時間かが経ってから上記の文案を持ってきました。一読してみると実に良くできている。従来型の「我々選手一同は・・・」で始まる冒頭文が、「野球を愛する私たちは・・・」となっており、力強さには欠けるかもしれないが、この方がよほどインパクトがある。また、友情の輪がベンチの友からスタンドの友へ、スタンドから更に全国の仲間へと空間的な広がりを見せているのが良い。そして何より、高校生らしく、まっすぐな言葉で自分の素直な気持ちを表現しており、一字も手直しする必要を感じませんでした。しかし、問題があるとすれば、宣誓というのは選手が主催者に対して誓いの言葉を述べるのだが、この文は選手から仲間へメッセージを送るとなっている点、さらに文が長すぎる、通常の宣誓の二倍はあるだろうということでした。とにかく明日のリハーサル前に高野連の方に判断してもらおうということにして私は就寝することにしました。その後、杉村君は暗誦のため、何百回も読み込んだはずです。翌朝、高野連の判断を仰ぐと、「文句なし。このままでいきましょう。」と言ってくださいました。

さて、開会式当日、いよいよ選手宣誓のときがきました。何万人もの大観衆の視線を一身に浴びながら、一人壇上に立ち、あの長い宣誓をするのです。途中でひっかかってしまうのではないか、文言を忘れて立ち往生をするのではなかろうかと、まさに固唾を呑んで見守りましたが、全てが取り越し苦労、彼はりりしく爽やかに、実に堂々と選手宣誓の大任を果たしてくれました。観衆の皆様の拍手が長く長く続いたのを覚えています。

その日の夜、甲子園での開会式の模様を伝えるテレビニュースを何度か見ましたが、幾度も杉村君の顔がアップで映し出されました。間もなく大役を担わなければならない杉村君の緊張した表情を撮ろうとしたのでしょうが、そのつど彼はブツブツと何かしゃべっているのです。彼は高野連会長の訓示も文部大臣の祝辞もそっちのけで、一人自分の世界に閉じこもり、宣誓の文章を復唱していたのでしょう。最後の最後まで不安と闘いながら努力を続けるその姿は、私にとって宣誓の出来栄え以上に心を揺さぶられるものでした。

過去にも、人々の心に響く宣誓はたくさんあったと思いますが、杉村君のものも決して引けはとらないと思います。杉村君、ご苦労様でした。そしてありがとう。

私は杉村君に、従来からよくある定型的な宣誓は避けようではないかということと、友情をテーマにしたらどうかとしかアドバイスはしませんでした。それでも私は頭脳明晰な彼に絶大な信頼を寄せていましたから、きっと素晴らしい宣誓文を作ってくれるに違いないと確信していました。しかし、一番の問題は時間がないことです。翌日に行われる開会式リハーサル時には発表しなければならないので、今晩中に文を考え、暗誦までしなければなりません。夕食後、杉村君は疲れた体に鞭打ち、すぐに宣誓文作成に取り掛かり、何時間かが経ってから上記の文案を持ってきました。一読してみると実に良くできている。従来型の「我々選手一同は・・・」で始まる冒頭文が、「野球を愛する私たちは・・・」となっており、力強さには欠けるかもしれないが、この方がよほどインパクトがある。また、友情の輪がベンチの友からスタンドの友へ、スタンドから更に全国の仲間へと空間的な広がりを見せているのが良い。そして何より、高校生らしく、まっすぐな言葉で自分の素直な気持ちを表現しており、一字も手直しする必要を感じませんでした。しかし、問題があるとすれば、宣誓というのは選手が主催者に対して誓いの言葉を述べるのだが、この文は選手から仲間へメッセージを送るとなっている点、さらに文が長すぎる、通常の宣誓の二倍はあるだろうということでした。とにかく明日のリハーサル前に高野連の方に判断してもらおうということにして私は就寝することにしました。その後、杉村君は暗誦のため、何百回も読み込んだはずです。翌朝、高野連の判断を仰ぐと、「文句なし。このままでいきましょう。」と言ってくださいました。

さて、開会式当日、いよいよ選手宣誓のときがきました。何万人もの大観衆の視線を一身に浴びながら、一人壇上に立ち、あの長い宣誓をするのです。途中でひっかかってしまうのではないか、文言を忘れて立ち往生をするのではなかろうかと、まさに固唾を呑んで見守りましたが、全てが取り越し苦労、彼はりりしく爽やかに、実に堂々と選手宣誓の大任を果たしてくれました。観衆の皆様の拍手が長く長く続いたのを覚えています。

その日の夜、甲子園での開会式の模様を伝えるテレビニュースを何度か見ましたが、幾度も杉村君の顔がアップで映し出されました。間もなく大役を担わなければならない杉村君の緊張した表情を撮ろうとしたのでしょうが、そのつど彼はブツブツと何かしゃべっているのです。彼は高野連会長の訓示も文部大臣の祝辞もそっちのけで、一人自分の世界に閉じこもり、宣誓の文章を復唱していたのでしょう。最後の最後まで不安と闘いながら努力を続けるその姿は、私にとって宣誓の出来栄え以上に心を揺さぶられるものでした。

過去にも、人々の心に響く宣誓はたくさんあったと思いますが、杉村君のものも決して引けはとらないと思います。杉村君、ご苦労様でした。そしてありがとう。

さかもと手帳のページへ